Parmi toutes les ressources naturelles dont nous disposons abondamment au Québec : eau potable, ressources minières, électricité, forêts, pêche et agriculture, nos dirigeants veulent maintenant implanter l’exploitation du pétrole dans la culture populaire du Québec.

Nous pourrions engranger des milliards de $ en revenus supplémentaires, par année, au Québec si des gens responsables au gouvernement s’occuperaient de faire correctement la régulation et la taxation des prix de l’exportation de nos ressources naturelles (électricité, eau potable, etc.) Entre-autre, d’exporter notre eau un peu plus chère que 0,00000065 $ le litre (source : Institut Économique de Montréal : Exportation de l’eau douce) serait une solution.

Malheureusement il faut croire que certains de nos élus semblent victimes d’intimidation, et beaucoup d’entre-eux sont des gens malhonnêtes.

Oléoduc Énergie Est Trans-Canada

Premier pas: en 2012, pendant que les médias étaient figés sur la grève étudiante, Junex commence ses travaux d’exploration pétrolière sur l’Île d’Anticosti après que le gouvernement de Jean Charest ait donné gracieusement en cadeau l’île d’Anticosti à l’entreprise Petrolia pour y faire l’exploitation du pétrole en échange de nouveaux emplois.

« L’oléoduc Énergie Est est un projet de Trans-Canada visant à acheminer du pétrole de l’Alberta et de la Saskatchewan au terminal maritime de Québec et à celui de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick). Cet oléoduc de 4 600 km de long aurait une capacité de 1 100 000 barils par jour. Son coût est évalué à 12 milliards $ CAD. Évoqué dès 2012, ce projet est annoncé officiellement début août 2013. » Source: Wikipedia.

Plus récent: le nouveau projet de Trans-Canada, l’Oléoduc Énergie Est, est une abomination pour l’avenir du Québec. Non seulement cela met à risque notre province de déversements pétroliers sur les terres, mais surtout dans le fleuve. Car cet oléoduc va passer non seulement à l’intérieur du fleuve Saint-Laurent (réseau de pipelines sous-marins), mais aussi dans 264 points d’eau différents dispersés un peu partout au Canada.

Malgré un refus constant de la part de la population pendant les moratoires et des dizaines de milliers de signatures de pétitions différentes, leur organisation semble réussir à malgré tout passer par-dessus tous ces obstacles d’évidence de l’opposition du peuple.

Pour rapporter une poignée de change aux Québécois

La compagnie Trans-Canada prétend que ce projet créera 4 500 emplois au Québec, mais durant uniquement quatre ans, lors de la construction. Ensuite ce ne sera que 110 employés à temps plein (source: La Presse – Énergie Est: l’heure juste sur les retombées).

De plus, Trans-Canada s’engage à verser 1.9 milliard de $ en impôts et taxes au gouvernement du Canada, mais ceux-ci sont versés uniquement sur toute la durée de vie du pipeline, ainsi que durant la construction. Dois-je vous rappeler que la dette du Canada est de 605 milliards de $.

Allons-nous prendre le risque énorme de contaminer nos terres, notre air et rendre malades des milliers de citoyens canadiens pour rembourser uniquement un fragment de la dette totale ? Les citoyens souhaitent-ils tomber malades ?

« La question n’est pas de savoir s’il va y avoir un déversement, mais quand il va y avoir un déversement. » Jean Héon, un résident de l’Isle-aux-Coudes.

Le fleuve Saint-Laurent : Parmi les plus dangereux du monde

Dès l’arrivée des premiers colons la navigation sur le Saint-Laurent est rapidement devenue une science. Le fleuve Saint-Laurent nécessite aujourd’hui des pilotes expérimentés et certifiés par la Corporation des Pilotes du Saint-Laurent. Si nous en venions à installer un port pétrolier dans la ville de Québec, il y aura une nette augmentation du trafic dans le fleuve, avec des pilotes qui ne seront pas nécessairement qualifiés et n’ayant pas l’expertise et le savoir-faire des membres du CPSLC.

« Un ensemble intégré d’écosystèmes naturels, riches, complexes et variés. Un milieu où s’exerce une multiplicité d’usages divers, aux incidences sociales variées touchant à l’emploi, à la résidence et aux loisirs. Tout déversement le moindrement important aurait des conséquences qu’il est encore difficile d’imaginer. » Source: cpslc.ca

Même avec de l’équipement, des technologies de navigation modernes (radars, etc.) et de multiples aides implantées sur les rives, le fleuve Saint-Laurent reste l’un des cours d’eau les plus dangereux du monde, il se démarque par ses conditions extrêmes notamment durant l’hiver. De plus, il doit régulièrement être dragué pour permettre la navigation des navires de haute mer même à Québec.

Des marées dépassant six mètres, de très nombreux haut-fonds en plus des courants forts, qui vont dans toutes les directions et qui changent régulièrement de comportement, mais surtout avec le mélange glaces/courants durant l’hiver, s’il survenait un déversement de pétrole dans le fleuve Saint-Laurent, il serait impossible de le contrôler et très difficile de décontaminer. Les experts estiment que seulement 5 à 10% des hydrocarbures déversés pourraient être récupérables dans le fleuve St-Laurent. Bref, un effet dévastateur sur tous les aspects socio-environnementaux du Québec: faune et flore aquatiques et les berges, en plus de tous les emplois reliés à la pêche, le tourisme et la santé générale du peuple québécois… hyperthyroïdie, lupus, voire cancers (source : La Presse – Un village malade du pétrole).

Quand un désastre se produit on ferme boutique

Un accord du gouvernement du Canada demande aux compagnies de transport de pétrole de s’engager à s’occuper de tout remettre en ordre s’il s’avérait un déversement. De plus, le gouvernement s’engage à rembourser certains pourcentages des dépenses liées au nettoyage.

Pourtant, ce n’est pas nouveau et on l’a vu à de nombreuses reprises par le passé : quand un désastre du genre se produit, les responsables doivent payer des amendes mineures (comparativement à l’ampleur du désastre) et des peines d’emprisonnements de courte durée. À cette échelle de « hiérarchie sociale », les amendes ne sont plus que des taxes.

De par les différentes particularités extrêmes du fleuve Saint-Laurent et qu’il soit pratiquement impossible d’en faire la décontamination, ce genre de fraude risque de se produire très souvent, voire à chaque fois qu’il y aura un accident.

Dois-je vous rappeler la tragédie de Lac-Mégantic ? Après avoir tué 47 personnes et ravagé complètement une ville et la vie des citoyens, les personnes jugées coupables s’en sortent aisément avec leur amende de 100 000 $ chacun et jusqu’à 6 mois d’emprisonnement maximum (source : La Presse – Tragédie de Lac-Mégantic: le fédéral dépose de nouvelles accusations).

Même si des individus sont condamnés cela ne change rien au fait que la Ville de Lac-Mégantic ait été dévastée. Pouvons-nous accepter que ce genre de problème se reproduise ?

Plusieurs incidents de déversements pétroliers

Depuis les années 70, la pêche est réglementée dans le fleuve Saint-Laurent et certains quotas sont en vigueur pour amener à une repopulation de la faune aquatique. Le fleuve repend peu à peu de sa « pureté » avec le temps. Avons-nous vraiment besoin de dégrader encore plus sa qualité?

Si un déversement pétrolier important survenait dans le fleuve, cela causerait de nombreux incidents socio-économiques. De nombreuses pertes d’emplois dans le domaine de la pêche (poisson, crevettes, homard) qui affecterait aussi l’alimentation des citoyens.

« Tous les oléoducs finissent par faire l’objet de fuites accidentelles. Ces fuites polluent les terres situées à proximité et contaminent leur production agricole. La nouvelle canalisation de 1 400 km menace plusieurs terres qui demeurent pour l’instant à l’abri de l’industrie pétrolière« , selon Greenpeace.

Il y a aussi le secteur touristique qui est affecté! Seriez-vous vraiment prêts à faire une croisière en bateau sur un fleuve contaminé par une marée noire ? Nous risquons aussi de perdre un des plus beaux écosystèmes du monde en matière de plongée sous-marine, et les emplois qui vont avec.

Contamination pétrolière = mort du krill = fin des baleines = fini les bélugas… c’est l’effet boule de neige et tout le monde finit perdant (à l’exception des actionnaires de Trans-Canada).

Un port pétrolier au Québec ?

Voici un exemple qui révèle d’une tactique mesquine de Trans-Canada. Ils nous annoncent qu’il « n’y aura pas de port pétrolier au Québec ». Deux semaines plus tard le quotidien Le Devoir nous annonce que « Le projet Beauport 2020 prévoit la construction d’un port pétrolier d’exportation près de Québec ».

Le trafic du fleuve

Avec un port pétrolier à Québec, il y aura une nette augmentation du trafic dans le fleuve, une combinaison critique en matière de prise de risques dont les chances sont déjà bien estimables et nous avons de très bonnes raisons d’avoir des inquiétudes.

Une marée noire dans le Saint-Laurent serait fatale pour le Québec.

N’oublions pas non plus que ..

« Le 7 mai, le gouvernement du Québec rencontrait des citoyens d’Anticosti afin de leur présenter les scénarios qu’il envisage pour détruire l’île avec 6 500 puits de pétrole opérationnels durant 75 ans, générant ainsi une dette de plusieurs milliards de $ tout en aggravant les changements climatiques« , dans Le Soleil.

Des exemples d’accidents, vous en voulez ?

Voici les principaux déversements dans le monde ces 5 dernières années seulement :

- Mai 2014 : oléoduc en France 3 000 000 de litres dans un parc régional;

- Février 2012 : oléoduc au Venezuela, 12 720 000 litres dans la rivière Guarapiche;

- Octobre 2011 : porte-conteneurs en Nouvelle-Zélande, 422 800 litres minimum;

- Juillet 2010 : deux oléoducs en Chine : 1 812 000 litres déversés;

- Mai 2010 : pétrolier dans le détroit de Singapour, 3 millions de litres déversés;

- Avril 2010 : plateforme pétrolière BP, golfe du Mexique, 779 100 000 litres déversés.

Source : Wikipédia – Liste des principaux déversements pétroliers

C’est arrivé souvent au Canada déjà

« Le ministère fédéral de l’Environnement estime qu’une douzaine de déversements (chacun représentant environ 4 000 litres de pétrole) sont déclarés chaque jour au pays. Cela représente plus de 17,5 millions de litres de pétrole qui se retrouvent annuellement dans les écosystèmes marins canadiens« , dans Les Affaires.

Toute la mobilisation

Avec toutes les manifestations qu’il y a eu contre ce projet, Trans-Canada continue malgré tout de défoncer les portes à grand coup de bulldozer. Voici différentes pétitions qui viennent nous démontrer que la population s’oppose, sans l’ombre d’aucun doute, à ce projet destructeur :

NON à une marée noire dans le Saint-Laurent

Je vous recommande un groupe Facebook très actif sur le sujet si vous souhaitez plus d’informations:

Groupe Facebook : NON à une marée noire dans le Saint-Laurent

Comme Trans-Canada sait si bien en faire la représentation : Détruisons avec joie le fleuve Saint-Laurent !

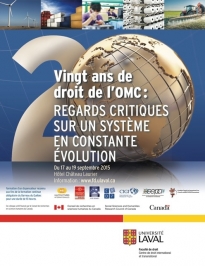

Quoi de mieux qu’un colloque pour faire le point sur un sujet complexe… « Vingt ans de droit de l’OMC : Regards critiques sur un système en constante évolution » est le thème de celui qui se tiendra à l’Hôtel Château Laurier de Québec, du 17 au 19 septembre 2015. Ce colloque international est organisé par le Centre de droit international et transnational (CDIT) de la Faculté de droit de l’Université Laval.

Quoi de mieux qu’un colloque pour faire le point sur un sujet complexe… « Vingt ans de droit de l’OMC : Regards critiques sur un système en constante évolution » est le thème de celui qui se tiendra à l’Hôtel Château Laurier de Québec, du 17 au 19 septembre 2015. Ce colloque international est organisé par le Centre de droit international et transnational (CDIT) de la Faculté de droit de l’Université Laval.