C’est finalement le meilleur adjectif pour qualifier le bilan du G7 à présidence canadienne de 2018 : moyen-moyenne.

Moyenne, tout d’abord comme classe moyenne : parce qu’il faut retenir que c’est un des messages de base du premier ministre Justin Trudeau, président du G7 de 2018, soit celui de viser à rehausser la classe moyenne dans l’ensemble des pays du G7.

« (…) Nous devons veiller à ce que la croissance profite au plus grand nombre, de manière à ce que chacun puisse tirer profit du travail accomplit et bénéficier d’une meilleure qualité de vie. Au Canada, nous réalisons des progrès constants vers l’atteinte de cet objectif grâce à des mesures visant à renforcer et faire croître la classe moyenne, ainsi qu’à aider concrètement les gens qui travaillent fort pour en faire partie.

Dans le cadre de notre présidence du G7 en 2018, le Canada propose, au centre du programme de cette année, le défi de réaliser une croissance qui profite à tous », signait Justin Trudeau dans l’introduction d’un document de 23 pages titrant RÉALISER UNE CROISSANCE QUI PROFITE À TOUT LE MONDE.

Le Canada avait donc préparé ce rapport d’une vingtaine de pages, avec nombre de graphiques, pour mettre en évidence ce défi commun, avec des propositions de moyens pour collaborer et pour le relever. « La réussite des principales économies du monde au cours des cinquante dernières années est en grande partie attribuable aux efforts d’une classe moyenne vaste et en plein essor (…) », analyse ensuite le corps du document, qui vise le double défi de l’inégalité et de la croissance.

Or, le tableau des trois dernières décennies à cet égard est celui d’un décrochage, suivi d’un changement de donne… avec une véritable mise au plancher de la classe moyenne.

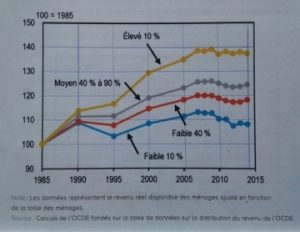

TABLEAU 1

Élargissement des écarts de revenu des ménages des pays du G7 globalement sur trois décennies (1985-2014)

Comme l’image bien le Tableau 1, si entre 1985 et 1990 l’élargissement des écarts de revenu est presque nul et sans signification, la tendance à l’élargissement devient évidente entre 1990 et 1995, pour passer pendant la décennie 1995-2005 en mode constant. En fait, il faudra la crise financière mondiale de 2007-08 pour stopper le processus de cet élargissement continuel des écarts de revenu au sein de l’ensemble des pays du G7.

La bonne nouvelle, c’est que depuis 2008, donc pour la période 2008-2014, la tendance des écarts entre les ménages à faible revenu, à revenu moyen et à revenu élevé est restée stable.

Au cours des 30 dernières années, il faut tout de même globalement retenir pour l’ensemble des pays du G7, qu’alors que les 10% des gens touchant les salaires les plus élevés ont vu leurs revenus augmenter de 40% en moyenne, les revenus des 40% des gens touchant les salaires les plus bas ont augmenté de moins de la moitié de ce taux : un retard, d’ailleurs, tout à fait dans la même tendance que pour l’ensemble de la classe moyenne, les 40 à 90% des gens touchant un revenu moyen.

Bref, sur 30 ans, les plus riches ont décroché seuls vers le haut, alors que la classe moyenne a eu, elle, tendance à toujours s’éloigner davantage du partage de cette création de richesse. Le G7 a donc vu sa classe moyenne se tasser vers l’appauvrissement relatif.

Mais le constat est aussi que les pays du G7 ne maîtrisent pas collectivement la solution à ce défi : lorsque l’on tient compte de paramètres autres que le revenu, les pays du G7 « peinent » carrément à faire en sorte que la prospérité soit largement partagée.

« Dans l’édition 2018 de l’indice du développement inclusif du Forum économique mondial, qui est une évaluation annuelle du rendement de 103 pays relativement à onze dimensions du progrès économique en plus du PIB, aucune économie du G7 ne figure dans les 10 premiers rangs, malgré notre relative vigueur économique », relève le rapport (p. 8).

Les pays du G7 ne sont donc pas les leaders qui montrent la meilleure direction.

C’est peut être pour cette raison que leur président pour 2018 a osé! Justin Trudeau n’a pas eu peur, dans ledit rapport, d’y inclure cette statistique « renversante » sur les inégalités dans l’ensemble du monde :

« En 2017, 42 personnes possédaient une richesse égale à celle des 3,7 milliards de personnes formant la moitié la plus pauvre de la population mondiale. » (p. 8)

Moyens que propose le rapport canadien :

- Voir à aider les travailleurs à s’adapter au monde du travail.

- Réaliser une croissance solide en investissant d’abord dans les gens.

- Veiller à ce que chacun paie sa juste part en luttant contre les évitements et évasions fiscaux partout.

- Mieux mesurer la croissance profitable pour tous.

***

Moyen, ensuite, pour l’ampleur et le nombre des décisions prises à ce G7 de 2018.

Les journalistes avaient plutôt tendance à trouver le temps plus long que la moyenne au Centre des médias de ce G7, car les points de presse ne s’y bousculaient pas.

Un point de presse pour l’annonce de l’engagement – clairement ici sous le leadership actif de l’institution états-unienne en la matière – d’un groupe d’IFI à viser la constitution d’ici deux ans d’un fonds de 3 G$ dédié à l’entreprenariat féminin dans le monde.

Un point de presse pour l’annonce des 3,8 milliards $ qui seront consacrés à l’éducation des femmes et des jeunes filles dans les situations les plus pénibles à travers le monde.

Et ce n’est ensuite que la conférence de presse de clôture du premier ministre Trudeau qui a confirmé l’adoption d’une position sur les océans (Plan d’action de Charlevoix pour la santé des océans et des mers et des communautés côtières résilientes) avec notamment, en annexe, sa Charte sur les plastiques dans les océans, à portée finalement moyenne, car n’engageant que les dirigeantes et dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et de l’Union européenne… Les États-Unis et le Japon se sont ici abstenus. M. Trudeau confirmant alors « fièrement » une « Déclaration commune du G7 » alors « avec l’assentiment de tous ».

Mais on sait maintenant que la moyenne au bâton en cette matière fut ensuite « twitement » recalée par le reniement de signature du président Trump, se détachant de ladite « Déclaration commune du G7 de 2018 », dans un fracassant Tweet surprise, envoyé de son avion en plein vol vers Singapour, juste après avoir quitté Charlevoix.

Donald Trump n’a pas aimé la moyenne des mots de Justin Trudeau à son égard pendant la conférence de presse de clôture de ce Sommet du G7. Il en a donc reviré son chapeau de bord.

Bien drôle de moyen, qui n’est certes pas dans la moyenne des G7 en matière de collaboration et de diplomatie entre pays alliés.

Mais l’affaire n’a pas encore fait perdre ses moyens à son hôte et Justin Trudeau a gardé depuis son calme. Il reste satisfait de son sommet. Déjà assuré d’avoir clairement bien défendu et espérant encore pouvoir « (…) renforcer la classe moyenne et favoriser une croissance généralisée (…) », comme il insistait encore dans la conclusion de son document de travail, déjà cité ci-haut !

Au final, un G7 moins que moyen ? Plus que moyen ? Jouons pour plutôt moyen. Ce que le temps, voire l’histoire, confirmera, ou pas !

***

Vous aimez cet article! Faites une DONATION à la rédaction du cyberjournal par un clic au bas de la colonne de droite de cette page... MERCI