La Voie Maritime du St-Laurent est une œuvre inachevée, et compléter le travail permettrait notamment de rendre indépendante la gestion des niveaux des eaux d’avec les débits et les périodes de crue. Une option que les changements climatiques annoncés transformeront probablement en nécessité…

Bien peu de gens en Amérique savent de nos jours qu’un projet au niveau de Sarnia – d’ailleurs « hautement recommandé » par le US Corps of Engineers – lors des études d’origine de la Voie Maritime du St-Laurent, au début des années 1950, devait être compris dans l’ensemble des ouvrages prévus. En se reportant à l’époque, on peut présumer que l’étape Sarnia fut finalement reportée à cause de l’abondance et de la faible valeur de l’eau potable en ce temps-là.

Mais le reste du XXe siècle aura vu le niveau des eaux des lacs Michigan et Huron se retrouver souvent à 60 centimètres sous sa normale historique. Quand le changement climatique nous tient… Les experts en changements climatiques anticipent d’ailleurs une réduction de 20 à 30% des apports hydriques au niveau des Grands Lacs dans le prochain siècle.

Voie Maritime du St-Laurent (Wikipédia)

Plus directement au Québec, l’exploitation de la Voie Maritime est déjà souvent critique, de même que l’approvisionnement en eau potable des populations. Des aspects auxquels on doit ajouter la préoccupation de l’état de 18 000 kilomètres de rives et de quelque 1 200 kilomètres carrés de milieux humides.

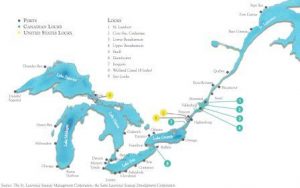

Géo-morphologiquement, l’ensemble du bassin du Saint-Laurent constitue une cascade de 8 réservoirs. Et la moitié amont de ceux-ci est déjà contrôlée par des ouvrages. Jusqu’à maintenant, la gestion des niveaux des eaux dans les différentes parties du bassin s’est faite par les seuls ouvrages de Sault Ste-Marie, Welland-Niagara, Cornwall et Beauharnois.

Actuellement,

la cascade de 8

sous-bassins, lacs ou réservoirs,

couvre depuis l’amont le Lac Supérieur,

géré par les ouvrages de Sault Ste-Marie,

et l’ensemble

des lacs Michigan et Huron,

en situation critique

d’assèchement;

plus à l’aval,

les lacs Érié, Ontario, Saint-François

sont contrôlés par des ouvrages

à Welland–Niagara,

Cornwall

et Beauharnois-Valleyfield.

L’ingénieur émérite F Pierre Gingras, jugeant ce contrôle partiel de plus en plus insuffisant, pense que: « Ajouter les 4 derniers ouvrages requis pour gérer indépendamment les niveaux des débits s’avérerait être la solution pour parer à ces impacts des changements climatiques anticipés ».

Ce retraité d’Hydro-Québec, toujours membre de l’Académie Canadienne du Génie et de l’Association des Ingénieurs Séniors du Canada est même en mesure de complètement documenter cette option.

Et devant l’effet d’assèchement pouvant atteindre, selon les experts, en un siècle une proportion de 20 à 30% des apports au niveau de la région des Grands Lacs (Environnement Canada évalue cette réduction des apports à 24%), il propose même un échéancier et ses évaluations de coûts pour les 4 derniers ouvrages requis: de Sarnia à… Portneuf. Oui, Portneuf ! Donc jusqu’à tout proche de la ville de Québec.

À ses yeux, il devient « évident que les quantités d’eau occasionnellement relâchées (…) dans le seul but de maintenir le niveau des eaux sont de moins en moins disponibles (…) Enfin, il est déjà devenu discutable que simultanément on laisse se gaspiller les importants volumes d’eau des crues à cause de l’absence d’ouvrages de contrôle ».

Solution :

rendre désormais indépendante

la gestion des niveaux d’eau

de celle des débits.

Une solution de quelque 5 milliards $ nécessitant de compléter la série d’ouvrages permettant de gérer les débits et les niveaux de la totalité des huit plans d’eau du bassin du St-Laurent, soit une alternative jamais réellement envisagée, ou du moins proposée, jusqu’à maintenant.

PROJET DE GESTION DES EAUX DU FLEUVE ST-LAURENT

En disposant d’un ouvrage de contrôle des eaux pour chacun des huit plans d’eau du bassin versant du fleuve Saint-Laurent, on s’assurerait de pouvoir rencontrer les objectifs suivants :

- Retenir et mettre à profit les eaux de crues.

- Assurer la disponibilité d’eau potable pour une population de 200 millions de personnes.

- Sauvegarder l’environnement de 18 000 kilomètres de rives.

- Sauvegarder plus de 1 200 kilomètres carrés de précieux milieux humides, notamment dans la Baie Georgienne et au Lac St-Pierre.

- Assurer la pérennité de la Voie Maritime.

- Ouvrir le Port de Montréal à des navires de grande capacité, possiblement de 75 à 100 000 tonnes de capacité.

- Maintenir les niveaux optimum d’exploitation des centrales hydroélectriques et en accentuer la productivité aux périodes de fortes demandes et ce, en y ajoutant une réserve d’eau de 40 kilomètres cubes sur les lacs Michigan et Huron pour une production d’énergie additionnelle de quelques 11.3 TWh/an.

- Créer trois liens inter-rives stratégiques, sur ces nouveaux ouvrages.

- Autofinancer le projet avec la production d’énergie additionnelle, puis engendrer des revenus stables et importants, une fois le niveau des lacs Michigan et Huron corrigés.

La réalisation d’ouvrages de contrôle est proposée pour gérer d’abord les niveaux des eaux et les débits des importants lacs Michigan et Huron. Plus à l’aval, au Québec, il faudrait également gérer les eaux aux Rapides de Lachine afin de préserver le niveau du lac Saint-Louis, puis au droit de Terre des Hommes pour l’environnement du Bassin La Prairie. Enfin, des ouvrages sont aussi requis au droit de Sorel et à celui de Portneuf, afin de sauvegarder l’environnement de toute cette portion de 250 kilomètres du Fleuve Saint-Laurent située entre les villes de Montréal et de Québec.

PRODUCTION D’ÉNERGIEL’ouvrage de Sarnia rendrait possible la mise en réserve des eaux des crues du printemps et de l’automne de la rivière St-Clair, face à Sarnia. À cet endroit, avec un débit moyen de 4 800 m3/s l’apport d’eau annuel est de quelques 160 km3 d’eau, dont une proportion de 40 à 50% ou 80 km3 s’écoulent lors des crues. Mettre 50% des apports des crues en réserve représente un volume d’eau de l’ordre de 40 à 45 km3, ce qui correspond à un marnage de 35 cm sur l’ensemble des lacs Michigan et Huron, volume d’eau actuellement perdu. Cette nouvelle réserve utile permettrait d’augmenter le turbinage dans les périodes de forte demande en énergie, une fois rétabli le niveau des lacs Michigan et Huron en quelques années. La quantité d’énergie qui serait ainsi mise en réserve est de l’ordre de 11.3 TWh/an, soit l’équivalent de la production de deux nouvelles centrales nucléaires de 15 milliards de dollars chacune en seuls coûts de construction. Enfin, ce même volume d’eau actuellement perdu pourrait déjà répondre aux besoins d’une population de 130 millions de personnes. La valeur de cette énergie, soit de 8 ¢/KWh au Québec et pouvant atteindre jusqu’à 18 ¢/KWh ou plus en Ontario, est déjà de l’ordre de 2,4 milliards de dollars, compte tenu de ce bloc annuel additionnel d’énergie de 11.3 TWH. (Source : Étude de P Gingras, 2016) |

OUVRAGES REQUIS

L’étude conceptuelle de tous les sites (Sarnia, Rapides de Lachine, Sorel et Portneuf) laisse entrevoir qu’il est techniquement et économiquement faisable de réaliser ces ouvrages de contrôle en dépit de l’envergure du fleuve Saint-Laurent. On optimisera davantage encore en phase projet certains aspects tels le passage des glaces et l’accommodement de la faune pour laquelle les multiples mesures nécessaires et les argents sont déjà prévues dans le rapport qu’a réalisé M. Gingras.

De Montréal à Québec, la bathymétrie du fleuve Saint-Laurent – tout de même d’une largeur de 2,5 à 3 km aux sites des ouvrages – ici présente cependant l’immense avantage d’un lit d’à peine quelques mètres de profondeur (à l’exception d’un canal profond d’une douzaine de mètres et large de 500 à 700 mètres dragué pour la Voie Maritime). Les ouvrages proposés visent à sauvegarder les niveaux d’eau historiques et, par conséquent, les retenues proposées sont d’une hauteur de l’ordre de un à trois mètres, hauteur à laquelle s’ajoute la revanche des ouvrages, pour une hauteur totale hors de l’eau de l’ordre de 3 à 6 mètres.

PROJET SARNIA

Une fois sous contrôle, les lacs Huron et Michigan qui totalisent une superficie de 114 000 kilomètres carrés permettraient facilement de gérer la totalité des volumes d’eaux des crues. L’abaissement actuel croissant des lacs Michigan et Huron, de 60 cm, et anticipé à long terme par les experts en changements climatiques de possiblement jusqu’à 1,5 m, constitue une catastrophe écologique, communautaire et économique qui s’étend de Chicago à la Baie Georgienne !

Or, une retenue de 30 cm suffirait pour gérer efficacement une réserve d’eau de 40 km3, soit l’équivalent d’un énorme débit régulier de 1 250 m3/s.

Le projet présente plusieurs caractéristiques particulières, à savoir que :

- Les structures reposent sur une épaisseur de 20 à 30 mètres d’argile dure.

- La hauteur de chute de moins d’un mètre permet l’érection de structures légères.

- L’ouvrage n’a pas à être parfaitement étanche.

La construction d’un évacuateur de 6 000 MCS de capacité impose une structure de 1,7 kilomètre de longueur, équipée de vannes gonflables. L’écluse comprend deux passages de 25 m par 250 m de longueur, ainsi que deux murs d’amarrage de 500 mètres en amont et en aval. Elle est implantée du côté ouest du canal de navigation.

Il pourrait être possible de faire l’étude d’avant-projet en 2018, la conception finale et l’étude environnementale en 2019 et 2020, dans le but d’obtenir l’approbation finale du projet d’ici la fin de l’année 2021. Le projet serait mis en service en avril 2025, après trois années de construction.

Le coût du projet est évalué à 590 M$ à la fin de l’année 2025, incluant une réserve exceptionnelle pour contingences de 30%.

PROJET RAPIDES DE LACHINE

Une réduction des débits anticipée de l’ordre de 20 à 30 % aurait possiblement pour effet d’assécher le Lac Saint-Louis de l’ordre de 1,5 mètre; ce qui serait désastreux puisque sa profondeur moyenne est de l’ordre de 2 à 5 mètres. Pour sauvegarder le niveau naturel du Lac Saint-Louis à son élévation normale de 21,18 mètres et en protéger les rives de Beauharnois jusqu’à Dorval et Kanawake, la construction d’un seuil déversant est proposée à environ 2 km à l’aval du pont Mercier, là où la dénivellation de deux mètres est suffisante pour déverser le débit normal du fleuve. Un pont permanent est requis pour construire et desservir les ouvrages, ledit pont pourrait ensuite être ouvert au public et être complété vers la Rive Sud, soulageant d’autant le pont Mercier.

Un important canal de fuite sera nécessaire pour l’opération de l’évacuateur. Long de 5 kilomètres et large de 125 mètres, son volume d’excavation de 9,5 millions de mètres cubes permettra de rehausser et d’aménager la rive de la digue de la Voie Maritime. Cette rive de 25 kilomètres de longueur pourrait ensuite recevoir un développement urbain pour plusieurs centaines de milliers de personnes tout au long du fleuve, de Kanawake jusqu’au pont Victoria.

En débutant les études en 2018, le projet pourrait être autorisé à la fin de l’année 2021. L’évacuateur et son canal serait complété en trois années, à la fin de l’année 2024. Le seuil serait alors construit en deux années, pour décembre 2026.

L’estimation des coûts de ce projet s’élève à 861 M$ à la fin des travaux prévue en 2026, incluant 94 M$ à titre de réserve pour imprévus, soit 20 % et un montant de 419 M$ est dépensé en chantier.

LE PROJET DU BASSIN DE

|

PROJET SOREL-BERTHIER

Les mêmes critères de conception appliqués pour l’ouvrage de Portneuf s’appliquent pour ce barrage de 2,4 kilomètres de longueur intégrant une seconde écluse de mêmes dimensions. Les structures de béton sont implantées sur les haut fonds afin de réduire les batardeaux au strict minimum, alors que les déblais sont immédiatement réutilisés pour la construction des barrages. Le niveau du bief amont serait fixé approximativement au niveau des crues extrêmes, soit à l’élévation 9 mètres, élévation ajustable aux besoins saisonniers de l’environnement. Encore une fois, on évite ainsi tout ennoiement des rives. Une écluse de 350 m par 40 m de largeur et de 14 m de profondeur est incorporée au centre des ouvrages.

Une route de crête de quatre voies y relie l’Autoroute 30, située à 500 mètres à l’est, à l’Autoroute 40, située à 3 kilomètres du côté ouest, faisant de Sorel un nouveau nœud routier important.

Les deux traversiers actuellement en service ne seraient plus requis.

La planification du projet présume que les études débutent en janvier 2018 et que le projet est autorisé pour la fin de l’année 2022. Ainsi, l’évacuateur nord est complété pour le printemps 2026, ce qui permet de dériver une partie suffisante des eaux afin de réaliser l’évacuateur sud (Sorel). Le coût est évalué à 1 103 M$ pour une mise en service en 2028, ou à 759 M$ de 2016 en coût actualisés à 2018, lorsque l’on ignore les effets de l’inflation et les coûts de financement du projet pendant sa construction. Ce coût de 759 M$ comprend une réserve pour imprévus de 20% et des dépenses en chantier de 535 M$.

PROJET PORTNEUF–DESCHAMBAULT

Dernier ouvrage de l’escalier d’aménagement du bassin du Saint-Laurent, l’ouvrage de Portneuf serait implanté à environ 1,5 kilomètre à l’amont du village de ce nom, avec une retenue correspondant au niveau maximum de la marée, donc, sans ennoiement des rives. Avec cet ouvrage, on assure la sauvegarde des milieux humides du Lac Saint-Pierre, les plus importants de toute la vallée du Saint-Laurent. Ce projet empêcherait éventuellement le risque de pénétration du fleuve Saint-Laurent par les eaux salées causée par le rehaussement des mers.

De 3,2 kilomètres de longueur, il comprend deux évacuateurs pour un ensemble de 30 passes, pour une capacité de déversement de 27 000 m3/s. Une écluse de 350 m par 40 m et de 14 m de profondeur est incorporée aux ouvrages en rive gauche. Le volume total de béton de ce projet est de 400 000 mètres cubes. Une route de crête peut facilement être ajoutée pour joindre les deux rives. L’excédent des déblais disponibles permettrait facilement d’ajouter un kilomètre de quai à proximité immédiate de l’aluminerie de Deschambault.

En débutant les premières études dans les premiers mois de l’année 2018, le projet devrait pouvoir recevoir les autorisations finales en fin de l’année 2022. Ainsi, l’évacuateur nord pourrait être construit en 39 mois, pour l’automne 2025, l’évacuateur sud et l’écluse pourraient être complétés pour la fin de l’année 2027, 24 mois plus tard alors que le barrage principal serait terminé à l’automne 2028. Coût du projet : 1 269 M$, incluant un coût de financement de 335 M$ (6.3 %), une réserve pour inflation de 151 M$ (1.9 %) et une réserve pour imprévus de 20 %. Les dépenses en chantier s’élèvent à 544 M$.

* * *

Au final : « On cesserait de ‘’gaspiller’’ régulièrement les faibles volumes d’eau en réserve dans les lacs Ontario et Supérieur dans le seul but d’assurer momentanément un niveau d’eau à l’aval et ce, tout en tirant désormais profit chacune des gouttes disponibles », globalise aussi l’ingénieur qui en a vu bien d’autres.

Aussi, l’effet de drainage et d’érosion du fond du fleuve découlant en partie de l’excavation de la Voie Maritime seraient presque éliminés, par ce nouveau contrôle des niveaux et des débits. Ce qui entraînerait d’importantes économies d’entretien de la Voie Maritime, alors moins exposée à l’érosion de courants devenus alors plus lents.

L’étude entreprise par F Pierre Gingras met par ailleurs en évidence « la qualité de la conception originale de la Voie Maritime du Saint-Laurent », puisqu’il s’avère relativement facile, 60 ans plus tard, d’en compléter les ouvrages pour répondre à la fois « aux exigences les plus récentes concernant la protection et la mise en valeur de l’environnement, à l’exploitation optimale de la ressource eau et à ces nouvelles opportunités de développer la navigation ».

Enfin, avec une telle gestion indépendante des niveaux et des débits, les besoins futurs en eau des populations de tout le bassin du Saint-Laurent pourraient être satisfaits à même ce bassin. Et à condition d’utiliser efficacement chaque goutte d’eau, surtout en ce qui concerne les volumes d’eau des crues, « on disposerait de plus d’eau que nécessaire pour compenser les effets d’assèchement des changements climatiques », assure l’auteur, qui voit aussi son projet rentable et durable, indépendamment des effets des changements climatiques.

« Comparé aux retombées environnementales et économiques du projet, un investissement de cinq milliards de dollars, récupérable d’ailleurs en quelques années avec la seule production additionnelle d’énergie électrique, incite à ce que la réalisation de ce projet de contrôle efficace des eaux de l’ensemble du bassin versant du fleuve Saint-Laurent soit recommandée pour étude de faisabilité. »

« Retenir et mettre à profit les eaux de crues; assurer à jamais la disponibilité d’eau potable pour une population qui pourrait atteindre 200 millions de personnes en comptant le Midwest américain; sauvegarder 18 000 kilomètres de rives et plus de 1 200 kilomètres carrés de milieux humides et créer simultanément au moins trois liens inter-rives stratégiques, sont déjà des objectifs de grande envergure. »

Propulser le Port de Montréal, ajouter une importante production d’énergie électrique aux centrales existantes, etc… La rentabilité de ce projet d’un coût total de l’ordre de 5 milliards $ semble, aux yeux de l’instigateur, suffisamment évidente pour procéder à des études plus approfondies de la part des gouvernements.

M Gingras a œuvré à Hydro-Québec de 1966 à 1997, à titre de chef planification et estimation des grands ouvrages hydroélectriques, dont la réalisation des complexes Manicouagan-Outardes et Baie-James et les réfections majeures des ouvrages. Il a participé aux études de quelques 200 sites. À sa retraite, il s’implique dans des études, recherches et projets, notamment avec l’institut Économique de Montréal, l’Académie Canadienne du Génie et l’Association des Ingénieurs Séniors du Canada. M. Gingras a réalisé des études conceptuelles notamment sur la Gestion des eaux du Saint-Laurent face aux Changements Climatiques, sur le projet de Réseau de Transport pan Canadien à 735 kV et sur les aménagements des Fleuves MacKenzie, Rupert et Grande Baleine.

*****

Vous aimez cet article! Faites une DONATION à la rédaction du cyberjournal par un clic au bas de la colonne de droite de cette page... MERCI !