Le recteur de l’Université Laval, Denis Brière, était déjà très fier de la contribution exceptionnelle de la Banque Nationale de 3 M$. L’engagement démarrait de très bon pied la campagne de financement de ce projet, il y a quatre ans. Mais que dire du fait que 4 autres millions $ furent amassés en fonds individuels, par notamment les étudiants et un trio de professeurs retraités ! Y avait que des gens heureux le 3 février 2016 à l’ouverture de cet environnement à la fine pointe de la technologie concrétisé grâce à un investissement global de 9,3 M$ : le Carré des affaires FSA ULaval-Banque Nationale.

« C’est dans le cadre de l’obtention des agréments AACSB International et EQUIS, reconnaissant la qualité de l’enseignement, de la recherche et des services, que nous avons pensé et planifié une telle plate-forme. Elle favorisera la synergie de nos relations avec les gens d’affaires ainsi que nos mécanismes pour faciliter le recrutement, en plus d’accélérer la transformation et la progression des organisations et des entreprises », d’expliquer le doyen de FSA ULaval, Michel Gendron, fier de ce nouvel espace techno-pédagogique et multifonctionnel.

L’Université Laval est effectivement dans le peloton restreint des 150 universités dans le monde, parmi plus de 30 000, ayant le double agrément AACSB International et EQUIS.

Le Carré des affaires FSA ULaval-Banque Nationale se veut une infrastructure hautement technologique mise sur pied pour stimuler la recherche multidisciplinaire et développer le potentiel professionnel des étudiants en les rapprochant des gens d’affaires de la grande région de Québec, grâce à l’aboutissement de consultations avec les milieux d’affaires et de l’implication de grandes entreprises qui ont financé sa construction.

Entièrement financé par des grands joueurs du milieu des affaires — notamment la Banque Nationale, CGI, Cominar et Power Corporation du Canada –, et également par le Fonds d’investissement des étudiants en sciences de l’administration (FIÉSA) et par de nombreux diplômés et amis de la Faculté, la direction du Carré des affaires a été confiée à Lyne Bouchard, professeure en systèmes d’information organisationnels, de retour à l’Université Laval après 17 années passées dans les secteurs public et privé à titre de consultante, de gestionnaire et d’administratrice de sociétés.

Avec l’aide des chercheurs de FSA ULaval et grâce à ses diverses composantes, le Carré offre maintenant, avec son arche distinctive reliant deux pavillons pas le troisième étage du 1030, avenue du Séminaire, un large spectre de services aux entreprises, tels la formation en gestion pour cadres et dirigeants, l’accompagnement personnalisé et la recherche collaborative destinée à apporter des solutions aux entreprises qui veulent développer des projets innovants.

Le Centre des carrières FIÉSA y propose aux employeurs des services facilitant le recrutement d’étudiants et de stagiaires ; les Missions commerciales et le Collège des administrateurs de sociétés, nouvellement localisés dans le Carré des affaires, y forment respectivement des agents de développement de marchés à l’international et des administrateurs de sociétés férus de bonnes pratiques en gouvernance.

Le Centre des carrières FIÉSA y propose aux employeurs des services facilitant le recrutement d’étudiants et de stagiaires ; les Missions commerciales et le Collège des administrateurs de sociétés, nouvellement localisés dans le Carré des affaires, y forment respectivement des agents de développement de marchés à l’international et des administrateurs de sociétés férus de bonnes pratiques en gouvernance.

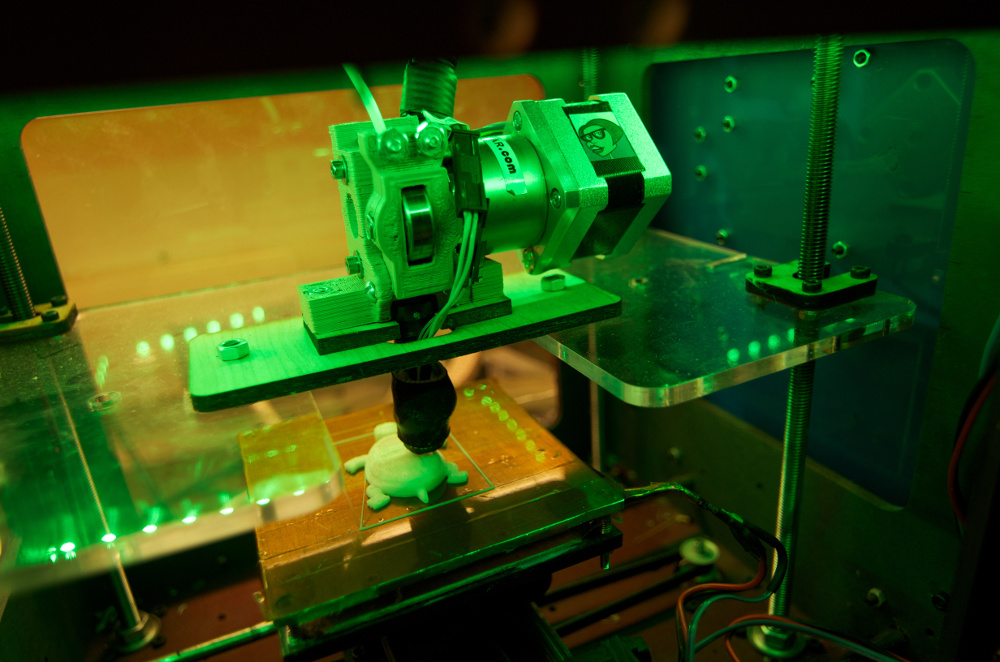

Deux salles, la salle d’apprentissage actif et la salle Power Corporation du Canada, y offrent aux clientèles des équipements technologiques dernier cri, dont la technologie québécoise Vuwall, qui favorisent les démonstrations dynamiques, le travail collaboratif et la résolution de problèmes en équipe.

(Crédits des 3 photos: ULaval 2016) Sur la photo: Sébastien Proulx, député de Jean-Talon, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine), le recteur Denis Brière, Michel Gendron, doyen de FSA ULaval, Diane Déry, vice-présidente, Vente et service aux entreprises, Centre et Est du Québec de la Banque national, et Lyne Bouchard, la directrice du Carré des affaires, lors de l’ouverture officielle du 3 février 2016.

Renseignements: Lyne Bouchard Directrice Carré des affaires FSA ULaval-Banque Nationale 418 656-2131, poste 6801 Lyne.Bouchard@fsa.ulaval.ca